什么是矿山生态修复?矿山生态修复规划的任务与要求?规划如何融入国土空间规划体系?

- 2019-12-29 07:56:26

- 来源:SWAH

- 0

- 0

- 添加收藏

在国土空间开发和城市化建设过程中,废弃矿山是较为严重的生态问题。随着我国经济实力的增强和生态环境保护意识的提升,人们越来越关注废弃矿山的生态修复及改造利用,甚至希望能充分挖掘其蕴含的潜在价值。

01

什么是矿山生态修复?

矿山生态修复 是指通过科学、系统的修复工程对地质灾害隐患、环境污染等问题进行治理,并采取生态抚育措施使已关闭的矿山环境功能逐步恢复,自身生态环境可持续良性发展。

矿山生态修复规划 则是从宏观、中观、微观等不同尺度对不同范围内已关闭矿山的生态系统恢复与构建、土地再利用方式、修复技术方法、工程建设规模等内容在时间、空间上进行科学合理的安排与布局。

在宏观、中观层面,主要通过矿山生态修复规划进行引领,优化矿区国土空间格局;微观层面,则需要依靠矿山生态修复方案明确工程安排及具体措施。

02

矿山生态修复规划的任务与要求?

在生态文明新时代下,矿山生态修复规划应基于绿色发展理念,以生态环境保护为前提,遵循“保护优先、自然恢复为主”的基本原则,按照“保证安全、恢复生态、兼顾景观”的先后次序,根据矿山实际情况确定修复策略与方案。同时,由于废弃矿山占用大量土地资源,在保护优先前提下,应统筹生态环境保护与社会经济发展,对矿山进行科学、合理、高效的再次利用。

近年来,随着对废弃矿山修复的认识不断深入,国家及各部委相继从规划管控、系统修复、资源利用、土地供应、保障机制等方面对矿山生态修复提出了相应要求,从“矿山地质环境恢复治理”提升至“矿区国土空间生态修复”,突出“生命共同体”理念,强调全要素统筹、系统性治理。

2019年10月22日,自然资源部发布《关于建立激励机制加快推进矿山生态修复的意见(征求意见稿)》,提出需遵循“谁修复、谁受益”原则,通过赋予一定期限的自然资源资产使用权等奖励机制,吸引各方投入,推行市场化运作、开发式治理、科学性利用的模式,加快推进矿山生态修复。

03

矿山生态修复规划如何融入国土空间规划体系?

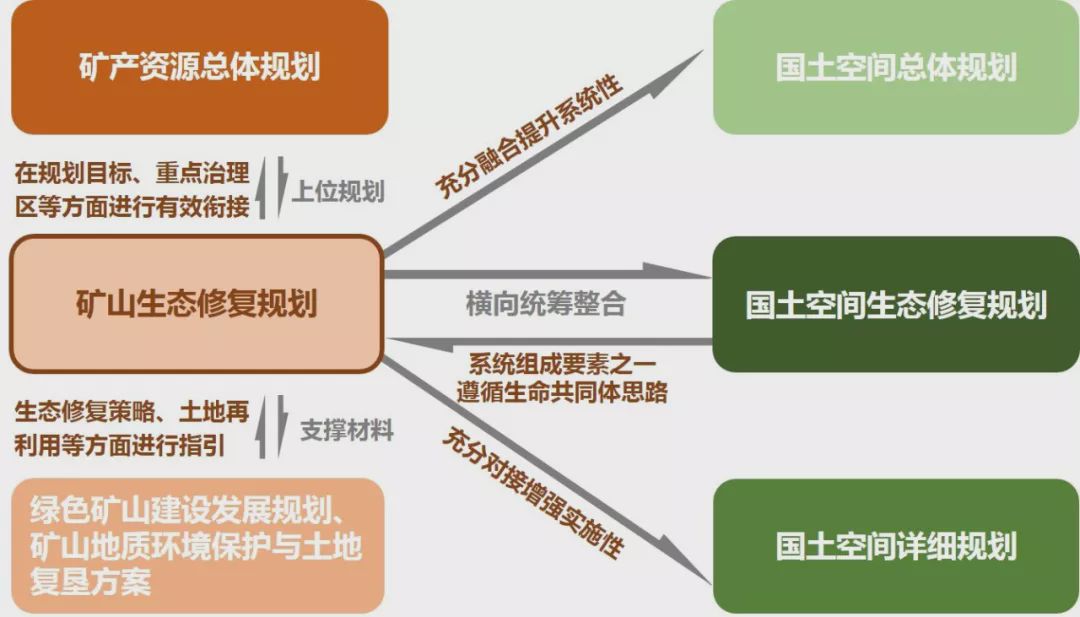

矿山生态修复规划作为国土空间的专项规划之一,是明确矿山修复功能定位的顶层设计,是指导矿山修复建设工程、土地整治及用途管制的重要依据,也是位于国土空间规划体系中承上启下的关键环节。

矿山生态修复规划对上具有融合性,是矿产资源总体规划、国土空间生态修复规划的重要组成部分,需在规划目标、修复分区划定等方面进行衔接及横向统筹。对下具有引领性,可从生态修复策略、土地再利用方向等方面对绿色矿山建设发展规划、矿山地质环境保护与土地复垦方案进行指引。同时,矿山生态修复规划既需要与总体规划相融合提升系统性,也需要与详细规划相对接增强实施性。

《意见》中指出要合理利用废弃矿山土石料。对地方政府组织实施的历史遗留露天开采类矿山的修复,因削坡减荷、消除地质灾害隐患等修复工程新产生的土石料及原地遗留的土石料,可以无偿用于本修复工程;确有剩余的,可对外进行销售,由县级人民政府纳入公共资源交易平台,销售收益全部用于本地区生态修复,涉及社会投资主体承担修复工程的,应保障其合理收益。土石料利用方案和矿山生态修复方案要在科学评估论证基础上,按“一矿一策”原则同步编制,经县级自然资源主管部门报市级自然资源主管部门审查同意后实施。

原文如下:

《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》

各省、自治区、直辖市及计划单列市自然资源主管部门,新疆生产建设兵团自然资源主管部门,国家林业和草原局,中国地质调查局及部其他直属单位,各派出机构,部机关各司局:

为解决矿山生态修复历史欠账多、现实矛盾多、投入不足等突出问题,按照党的十九大“构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系”的要求,坚持“谁破坏、谁治理”“谁修复、谁受益”原则,通过政策激励,吸引各方投入,推行市场化运作、科学化治理的模式,加快推进矿山生态修复,制定本意见。

一、据实核定矿区土地利用现状地类

地方各级自然资源主管部门要据实调查矿区土地利用现状、权属、合法性。对已有因采矿塌陷确实无法恢复原用途的农用地,经省级自然资源主管部门会同相关部门组织核实并征得土地权利人同意,报自然资源部核定后,可以变更为其他类型农用地或未利用地,涉及耕地的据实统筹进行核减,其中涉及永久基本农田的按规定进行调整补划,并纳入国土空间规划。耕地核减不免除造成塌陷责任人的法定应尽义务。

二、强化国土空间规划管控和引领

三、鼓励矿山土地综合修复利用

历史遗留矿山废弃国有建设用地修复后拟改为经营性建设用地的,在符合国土空间规划前提下,可由地方政府整体修复后,进行土地前期开发,以公开竞争方式分宗确定土地使用权人;也可将矿山生态修复方案、土地出让方案一并通过公开竞争方式确定同一修复主体和土地使用权人,并分别签订生态修复协议与土地出让合同。历史遗留矿山废弃国有建设用地修复后拟作为国有农用地的,可由市、县级人民政府或其授权部门以协议形式确定修复主体,双方签订国有农用地承包经营合同,从事种植业、林业、畜牧业或者渔业生产。

对历史遗留矿山废弃土地中的集体建设用地,集体经济组织可自行投入修复,也可吸引社会资本参与。修复后国土空间规划确定为工业、商业等经营性用途,并经依法登记的集体经营性建设用地,土地所有权人可出让、出租用于发展相关产业。

各地依据国土空间规划在矿山修复后的土地上发展旅游产业,建设观光台、栈道等非永久性附属设施,在不占用永久基本农田以及不破坏生态环境、自然景观和不影响地质安全的前提下,其用地可不征收(收回)、不转用,按现用途管理。

四、实行差别化土地供应

各地可依据国土空间规划,利用矿山修复后的国有建设用地发展教育、科研、体育、公共文化、医疗卫生、社会福利等产业,符合《划拨用地目录》的,可按有关规定以划拨方式提供土地使用权,鼓励土地使用人在自愿的前提下,以出让、租赁等有偿方式取得土地使用权。矿山修复后的国有建设用地可采取弹性年期出让、长期租赁、先租后让、租让结合的方式供应。

各地将正在开采矿山依法取得的存量建设用地和历史遗留矿山废弃建设用地修复为耕地的,经验收合格后,可参照城乡建设用地增减挂钩政策,腾退的建设用地指标可在省域范围内流转使用。其中,正在开采的矿山将依法取得的存量建设用地修复为耕地及园地、林地、草地和其他农用地的,经验收合格后,腾退的建设用地指标可用于同一法人企业在省域范围内新采矿活动占用同地类的农用地。

在符合国土空间规划和土壤环境质量要求、不改变土地使用权人的前提下,经依法批准并按市场价补缴土地出让价款后,矿山企业可将依法取得的国有建设用地修复后用于工业、商业、服务业等经营性用途。

六、合理利用废弃矿山土石料

对地方政府组织实施的历史遗留露天开采类矿山的修复,因削坡减荷、消除地质灾害隐患等修复工程新产生的土石料及原地遗留的土石料,可以无偿用于本修复工程;确有剩余的,可对外进行销售,由县级人民政府纳入公共资源交易平台,销售收益全部用于本地区生态修复,涉及社会投资主体承担修复工程的,应保障其合理收益。土石料利用方案和矿山生态修复方案要在科学评估论证基础上,按“一矿一策”原则同步编制,经县级自然资源主管部门报市级自然资源主管部门审查同意后实施。

七、加强监督管理

各省(区、市)自然资源主管部门可结合当地实际,制定具体实施办法。在实施过程中遇有重大政策问题,及时向部报告。

本文件有效期5年。

自然资源部

2019年12月17日

2019年12月17日

自定义HTML内容